понедельник, 07 января 2013

И, как говорила великая инквизиция, мы продолжаем жечь!

И, как говорила великая инквизиция, мы продолжаем жечь!

Великая Отечественная война явила миру изумительные образцы мужества и стойкости, героизма многонационального народа Советского Союза. Напомнить о сплоченности различных национальностей Советского Союза и героизме их представителей при защите Отечества в тяжелейшие для его годы и этим обострить желание пристальнее всмотреться в нашу историю живущих ныне, чувство их благодарности воинам той поры – цель рассказа о героизме, который не знал национальных границ.

читать дальше

читать дальше

Автор Александр Новик

Помню... горжусь...

Спасибо всем участникам за интересные статьи.

Спасибо всем читателям за поддержку нашего сообщества.

рабочие заметки

Спасибо всем читателям за поддержку нашего сообщества.

Мирного неба на головой!!!

рабочие заметки

понедельник, 26 ноября 2012

"Можно выклянчить все! Деньги, славу, власть, но только не Родину… Особенно такую, как моя Россия"

В ночь с 5 на 6 декабря 1941 года был высажен первый десант в Евпаторию. Ночью к берегу проскочили два катера-охотника. Миновав несколько стоящих на рейде немецких шхун, один из катеров отвернул к так называемой «хлебной» пристани, а головной, не снижая хода, направился к главному пассажирскому причалу. Гитлеровский часовой, притопывая окоченевшими ногами на только что выпавшем снегу, для порядка окликнул: «Кто идет?..», но, услышав в ответ на хорошем немецком языке: «Протри глаза, болван!..» и увидев на палубе катера офицера в лихо надвинутой набок фуражке с высокой тульей и двух почтительно стоящих в стороне от него солдат, со всех ног кинулся принимать брошенный конец. Офицер и солдаты сошли на пирс. Часовой, печатая шаг, подошел узнать, кто прибыл, чтобы, как положено, доложить «по начальству». Но не успел он и слова сказать, как один из разведчиков, одетый в форму немецкого солдата, ловко выбил у него из рук винтовку, второй бесцеремонно зажал ему рот, и с помощью «офицера» незадачливого вояку, словно куль, снесли в кубрик катера, где сидели, ничем не выдавая себя, остальные разведчики.

С катеров высадились несколько десятков моряков-разведчиков. Все переодетые в немецкую форму пошли, не таясь, прямо по набережной, а остальные следовали за ними, укрываясь в тени домов. Первая группа, под командованием Михаила Аникина, в прошлом старшины одной из береговых батарей, должна была совершить налет на аэродром, уничтожить там самолеты, а на обратном пути нанести «визит» городскому голове Непифанову, уже успевшему снискать славу верного и преданного слуги оккупантов, и доставить его в Севастополь. А группе Федора Волончука, в которую входил 21 человек, поручалось разгромить полицейское управление и добыть «языков».

Моряки провели в спящем городе почти четыре часа, не потеряв ни одного человека, не имея даже раненых, при этом уничтожили более десятка гитлеровцев, в том числе помощника начальника евпаторийского гарнизона. Разведчики захватили документы из полицейского и жандармского управлений и подожгли эти здания, освободили из плена более ста человек. Скрылись под утро, прихватив с собой двенадцать "языков". Еще сожгли пассажирскую пристань и стоявшие у нее шхуны - кто мог подумать, что через месяц она будет нужна? После первого десанта немцы хотели уничтожить все евпаторийские пристани, но успели взорвать только пассажирскую пристань, а потом в дело вмешались представители кригсмарине, которым пристани были необходимы.

читать дальше

воскресенье, 18 ноября 2012

"Хочу, чтобы все..."

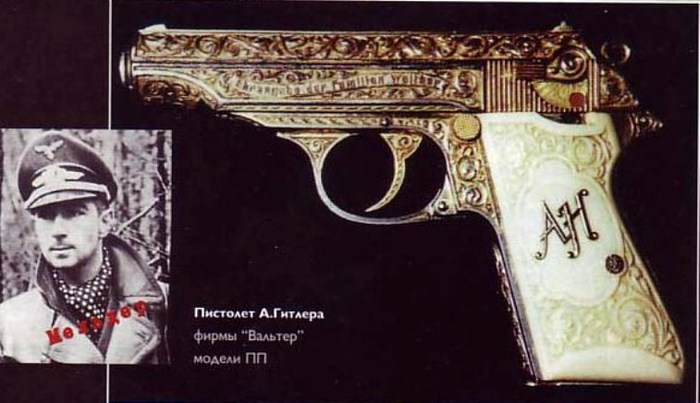

Вот, нашел, и чуть не упал со стула. Взято отсюда: http://www.antikvariat.ru/news/54751/

Красноармеец Гитлер при обороне 174,5 высоты Тираспольского укрепительного райна в течение восьми суток уничтожал своим огнем противника. Будучи наводчиком станкового пулемета, поддерживал огнем наступление своего взвода. Оказавшись в окружении и получив ранение, тов.Гитлер вел огонь, пока не израсходовал боеприпасы, после чего, не бросив оружия, выбрался к своим, в общей сложности уничтожив более сотни военнослужащих Вермахта. За свой подвиг Гитлер награжден медалью "За Отвагу".

На полях Великой Отечественной сражались также: генерал-майор Красной Армии Борман, красноармеец Геринг, ст. техник-лейтенант Гесс - и другие товарищи. Нелегко, наверное, было жить и воевать с такими фамилиями. Слава и вечная память героям!

читать дальше

(сохранена оригинальная орфография и пунктуация)

Взято с сайта: http://fishki.net/comment.php?id=121646

Красноармеец Гитлер при обороне 174,5 высоты Тираспольского укрепительного райна в течение восьми суток уничтожал своим огнем противника. Будучи наводчиком станкового пулемета, поддерживал огнем наступление своего взвода. Оказавшись в окружении и получив ранение, тов.Гитлер вел огонь, пока не израсходовал боеприпасы, после чего, не бросив оружия, выбрался к своим, в общей сложности уничтожив более сотни военнослужащих Вермахта. За свой подвиг Гитлер награжден медалью "За Отвагу".

На полях Великой Отечественной сражались также: генерал-майор Красной Армии Борман, красноармеец Геринг, ст. техник-лейтенант Гесс - и другие товарищи. Нелегко, наверное, было жить и воевать с такими фамилиями. Слава и вечная память героям!

читать дальше

(сохранена оригинальная орфография и пунктуация)

Взято с сайта: http://fishki.net/comment.php?id=121646

среда, 31 октября 2012

АКТ

О ВОЕННОЙ КАПИТУЛЯЦИИ

(Берлин, 8 мая 1945 года)

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, - Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных Экспедиционных сил.

2. Германское Верховное Командование немедленно издает приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23-01 час по Центрально-Европейскому времени 8 мая 1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным представителями Союзных Верховных Командований, не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны.

3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием Союзных Экспедиционных сил.

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом о капитуляции, заключенным Объединенными Нациями или от их имени, применимым к Германии и германским вооруженным силам в целом.

5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а также Верховное Командование Союзных Экспедиционных сил, предпримут такие карательные меры, или другие действия, которые они сочтут необходимыми.

6. Этот Акт составлен на английском, русском и немецком языках. Только английский и русский тексты являются аутентичными.

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.

От имени Германского

Верховного Командования:

КЕЙТЕЛЬ, ФРИДЕБУРГ, ШТУМПФ

В присутствии:

По уполномочию Верховного

Главнокомандования Красной Армии

Маршала Советского Союза

Г.ЖУКОВА

По уполномочию Верховного Командующего

Экспедиционными силами Союзников

Главного Маршала Авиации

ТЕДДЕРА

При подписании также присутствовали

в качестве свидетелей:

Командующий стратегическими

воздушными силами США

Генерал

СПААТС

Главнокомандующий

Французской Армией

Генерал

ДЕЛАТР ДЕ ТАССИНЬИ

О ВОЕННОЙ КАПИТУЛЯЦИИ

(Берлин, 8 мая 1945 года)

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, - Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных Экспедиционных сил.

2. Германское Верховное Командование немедленно издает приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23-01 час по Центрально-Европейскому времени 8 мая 1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным представителями Союзных Верховных Командований, не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны.

3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием Союзных Экспедиционных сил.

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом о капитуляции, заключенным Объединенными Нациями или от их имени, применимым к Германии и германским вооруженным силам в целом.

5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а также Верховное Командование Союзных Экспедиционных сил, предпримут такие карательные меры, или другие действия, которые они сочтут необходимыми.

6. Этот Акт составлен на английском, русском и немецком языках. Только английский и русский тексты являются аутентичными.

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.

От имени Германского

Верховного Командования:

КЕЙТЕЛЬ, ФРИДЕБУРГ, ШТУМПФ

В присутствии:

По уполномочию Верховного

Главнокомандования Красной Армии

Маршала Советского Союза

Г.ЖУКОВА

По уполномочию Верховного Командующего

Экспедиционными силами Союзников

Главного Маршала Авиации

ТЕДДЕРА

При подписании также присутствовали

в качестве свидетелей:

Командующий стратегическими

воздушными силами США

Генерал

СПААТС

Главнокомандующий

Французской Армией

Генерал

ДЕЛАТР ДЕ ТАССИНЬИ

четверг, 25 октября 2012

"Хочу, чтобы все..."

Этот эпизод из художественного фильма «Снайпер. Оружие возмездия» имеет под собой реальную основу. Именно так во время Сталинградской битвы отделение снайперов под командованием знаменитого Василия Зайцева отразило атаку немецкого пехотного батальона (13 русских против 600-800 немцев)!

Зайцев Василий Григорьевич

(1915 — 1991)

Василий Зайцев – знаменитый снайпер 62-й армии Сталинградского фронта, Герой Советского Союза, лучший снайпер Сталинградской битвы. Во время этой битвы с 10 ноября и по 17 декабря 1942 года он уничтожил 225 вражеских солдат и офицеров, включая 11 снайперов.

Василий Григорьевич родился в семье крестьянина. После окончания строительного техникума в городе Магнитогорске 7 лет работал арматурщиком. В 1937 году Василий был призван на службу в Тихоокеанский флот. Здесь его и застало начало войны.

В конце лета 1942 года, после пятого рапорта с просьбой направить его на фронт, старшина 1-й статьи Зайцев наконец-то попал в действующую армию. В сентябре в составе батальона морской пехоты Зайцев переправился через Волгу и принял участие в боях за город Сталинград.

Уже в первых схватках с врагом Зайцев показал себя незаурядным стрелком. Так, на глазах командира батальона он тремя выстрелами уничтожил троих бегущих немецких солдат – и это на дистанции 800 метров! После этого случая Василию вручили снайперскую винтовку. К этому моменту на его счету уже было 32 солдата противника, уничтоженных из простой «трёхлинейки».

Зайцев был прирожденным снайпером. Он обладал острым зрением, чутким слухом, выдержкой, хладнокровием и выносливостью. Он умел выбирать самые лучшие позиции и маскировать их. Прославленный снайпер бил врага беспощадно. Особенно прославил Зайцева снайперский поединок с немецким «супер-снайпером», присланным в Сталинград для уничтожения русских снайперов, причем первоочередной задачей он имел ликвидацию именно Зайцева. Зайцев, в свою очередь, получил задание от комдива уничтожить германского снайперского аса. Василий сумел вычислить позицию противника, и застрелил его.

Василию Зайцеву не довелось дойти до победоносного завершения грандиозной Сталинградской битвы. В январе 1943 года, выполняя приказ командира дивизии о срыве немецкой атаки на правый фланг силами одной только снайперской группы Зайцева, в которой на тот момент было лишь 13 человек, взрывом мины был тяжело ранен и ослеп. Лишь 10 февраля 1943 после нескольких операций, сделанных в Москве профессором Филатовым, к нему вернулось зрение.

В дальнейшем В. Г. Зайцев возглавлял школу снайперов, командовал миномётным взводом, затем был командиром роты. Он громил врага в Донбассе, участвовал в битве за Днепр, сражался под Одессой и на Днестре. Май 1945 года капитан В. Г. Зайцев встретил в Киеве — снова в госпитале.

В военные годы Зайцев написал два учебника для снайперов, а также изобрёл применяемый до сих пор приём снайперской охоты «шестерками» — когда одну и ту же зону боя перекрывают огнём три пары снайперов (стрелок и наблюдатель).

После окончания войны Василий демобилизовался и поселился в Киеве. Заочно отучился во Всесоюзном институте текстильной и лёгкой промышленности, а потом работал директором машиностроительного завода, директором швейной фабрики «Украина», возглавлял техникум лёгкой промышленности.

Снайперская винтовка Василия Зайцева. На прикладе винтовки металлическая пластина с надписью: «Герою Советского Союза, гвардии капитану Зайцеву Василию. Похоронил в Сталинграде более 300 фашистов».

"Хочу, чтобы все..."

В послереволюционной России на вооружении армии остался только «офицерский» вариант Нагана, с ударно-спусковым механизмом двойного действия; все сохранившиеся револьверы одинарного действия были переделаны в самовзводные. Несколько модернизированный (в основном это касалось прицельных приспособлений), Наган продолжал оставаться основным, самым массовым короткоствольным оружием РККА. Все имевшиеся в Красной Армии пистолеты вместе не могли соперничать с Наганом по численности стволов.

Еще в годы Гражданской войны клеймо Императорского Тульского оружейного завода было изменено: с 1919 г. его сменило клеймо «Тульский оружейный завод», с 1921 г. — «Первые Тульские Оружейные заводы. Р. С. Ф. С. Р.», а с 1924 г. «РСФСР» заменили на «СССР». С 1929 г. надписи в клейме вовсе исчезли; теперь на Наганы ставили только условное обозначение завода — «стрела в пятиконечной звезде», ставшее основным для военного оружия тульского производства.

В 1924 году Декретом ЦИК СССР от 12 декабря револьвер Наган был утвержден в качестве Почетного оружия, являясь высшей наградой для командного состава РККА за особые боевые заслуги. На рукоятке револьвера монтировались с одной стороны — уменьшенная копия ордена Красного Знамени, с другой — серебряная накладка с выгравированной надписью: «Честному воину Рабоче-Крестьянской Красной Армии от Центрального Исполнительного Комитета СССР».

В Советском Союзе оружейники вновь начали экспериментировать с Наганом, стремясь приспособить его для специальных целей. Так, в 1924 году Тульский оружейный завод наряду с производством штатных револьверов образца 1895 года начал изготовление модификации Нагана с укороченными стволом (длиной 85 мм) и рукояткой. Этот компактный револьвер, так называемый «командирский» Наган, предназначался в первую очередь для вооружения оперативного состава ОГПУ, НКВД, таможенного управления Наркомвнешторга, где специфика службы требовала скрытного ношения личного оружия. «Командирские» Наганы выпускались вплоть до конца 1932 года. Всего было изготовлено примерно 25000 укороченных револьверов Наган.

читать дальше

Укороченный револьвер Наган для оперативников НКВД и высшего комсостава РККА (так называемый "Командирский"

Укороченный револьвер Наган для оперативников НКВД и высшего комсостава РККА (так называемый "Командирский"

В 1930 г. Наган прошел некоторую модернизацию. Прямоугольная прорезь целика была заменена полукруглой, форма полукруглой мушки изменена на усеченную с целью исключить блики в сторону прицела и сделать мушку более различимой при любом освещении. Модернизация затронула и патрон —порох Р был постепенно заменен пистолетным П-45/1. В 30-е годы испытывали патроны со стальными гильзами, а 1934-36 годах выпускали гильзы из стали, плакированной томпаком. Тогда же экспериментировали со стальным сердечником пули.

В Рабоче-Крестьянской Красной Армии Наган еще долгие годы считался вполне современным оружием. Особо среди красных командиров ценились его надежность и точность стрельбы; немалую роль в прославлении Нагана сыграл нарком по военным и морским делам К.Е.Ворошилов. При проведении командирских стрельб на Барановском полигоне в 1931 году он проверял результаты своих подчиненных. Но одна из мишеней оказалась абсолютно чистой; стрелявший по ней командир утверждал, что в этом виноват его бракованный Наган. Тогда нарком молча взял Наган горе-стрелка, встал на позицию и поразил из незнакомого оружия мишень, выбив семью выстрелами 59 очков. Отдавая оружие владельцу, Ворошилов сказал: «Нет плохого оружия, есть плохие стрелки». На следующий день местная газета разместила фотографию этой мишени с лозунгом: «Учись стрелять по-ворошиловски!» Этот лозунг тут же был подхвачен во всех частях армии и флота; выражение «Стреляй по-ворошиловски!» широко распространился в коллективах Осоавиахима, и дало начало движению так называемых «Ворошиловских стрелков».

читать дальше

Нарком К.Е. Ворошилов стреляет из Нагана; мишень, расстрелянная Ворошиловым из чужого оружия.

Нарком К.Е. Ворошилов стреляет из Нагана; мишень, расстрелянная Ворошиловым из чужого оружия.

читать дальше

Незадолго до войны для органов госбезопасности делали малой серией Наганы с встроенным прибором БРАМИТ для беззвучно-беспламенной стрельбы. Этот глушитель оснастили эффективной камерой расширительного типа с резиновыми прокладками обтюраторами. Такими револьверами во время войны снабжали чекистов, забрасываемых в тылы противника в составе разведывательно-диверсионных групп. Интересно, что из всех револьверов мира только Наган оказался в состоянии обеспечить бесшумную стрельбу с глушителем, и именно благодаря своей системе обтюрации; во всех других револьверах зазор между стволом и барабаном делал наличие глушителя бессмысленным: прорыв пороховых газов в этом месте все равно создавал грохот…

читать дальше

А теперь – несколько боевых эпизодов с применением Нагана в годы Великой Отечественной войны.

В 1941 году командир роты связи старший лейтенант Суворов неожиданно столкнулся с немецкими самокатчиками; выхватив Наган, офицер первым выстрелом убил одного из них, а последующим огнем из Нагана обратил остальных в бегство…

8 декабря 1941 г., прикрывая штаб генерала Панфилова, к которому прорвались немцы, командир танка Т-34 Дмитрий Лавриненко в лобовой атаке один против семи танков сжёг 6 вражеских машин. А когда его "тридцатьчетверка" была подбита удиравшим последним вражеским танком, Лавриненко выскочил из горящей машины и в ярости бросился вслед за убегающими немецкими танкистами из разбитых «панцеров». Горя местью за погибшего водителя своего экипажа, Дмитрий открыл по врагам огонь из Нагана, в перестрелке уничтожив четырех немцев...

В боях за Севастополь летом 1942 года отличился неизвестный матрос, вооруженный Наганом. В момент общей атаки на вражеские позиции он в одиночку бросился с револьвером в руке к пулеметному гнезду противника, открывшему по наступающим севастопольцам фланговый огонь. Выстрелами из Нагана, а потом штыком подобранной немецкой винтовки матрос уничтожил около 10 солдат прежде, чем пал от пули в упор в лицо. Опознать героя не удалось, что впрочем, в то время было делом обыкновенным.

К сожалению, я не могу привести подробности использования бесшумных Наганов советскими разведчиками, диверсантами и специальными подразделениями НКВД в операциях по скрытому уничтожению врага; но это только потому, что работа спецслужб в нашей стране всегда засекречивалась на долгие десятилетия… Тем не менее, достоверно известно, что советские спецслужбы успешно использовали в своих операциях бесшумные Наганы с системой БРАМИТ в тылу у противника. Преимущество этого оружия для спецопераций было налицо - отсутствие грохота выстрела и звука лязгающего затвора (последнее неизбежно на любом пистолете с глушителем), да и гильза остается в револьвере, следовательно, не остается лишних следов. Таким образом, бесшумный Наган с системой БРАМИТ был идеальным оружием для спецслужб.

читать дальше

читать дальше

читать дальше

Наганы в спорте

читать дальше

Наган сегодня

И сегодня, спустя 117 лет после принятия Нагана на службу России, прославленный револьвер не ушел полностью в забытье. Сейчас прорабатывается вопрос о возрождении Наганов, но уже на новой основе — в качестве служебного оружия. Поскольку в стране и на настоящий момент насчитывается значительное количество револьверов, хранящихся на многочисленных военных складах, то представляется обоснованным повторное использование этого оружия для решения новых задач, которые возлагаются Законом «Об оружии» на относительно новую для нас категорию служебного оружия, в первую очередь для вооружения охранных и детективных служб. В связи с этим в последние годы появилось сразу несколько вариантов старого надежного Нагана. В 2004 году Ижевский машиностроительный завод предложил на внутренний рынок газовый (он же — травматический) револьвер Р 1 «Наганыч», под газовые или шумовые патроны калибра 9 мм PA, с возможностью стрельбы патронами с резиновой пулей. Внешне от боевого Нагана он отличался только круглым технологическим отверстием, выполненным слева на рамке, в месте посадки ствола. Это было сделано специально для ослабления газового оружия и воспрепятствования возможности стрельбы из него боевым патроном. Кроме того, в стволе и каморах барабана рассверленных под 9-мм патрон, были смонтированы специальные перемычки, делавшие невозможным выстрел боевым патроном. В отличие от других газовых револьверов, в револьвере Р 1 «Наганыч» можно использовать кроме газовых и шумовых (холостых) патронов, еще и травматические патроны с резиновой пулей. На дистанции в 1—5 метров выстрел резиновой пулей может серьезно поранить противника (на дистанции 5 метров резиновая пуля пробивает навылет трехслойную фанеру толщиной 4 мм). По опыту использования "Наганыч" усовершенствовали, приспособив под более мощный патрон 10Х32Т; эта версия носит название "Наган-М".

В 2006 году отечественные коллекционеры, военные реконструкторы и просто любители старого оружия получили от оружейников Вятско-Полянского машиностроительного завода «Молот» еще один подарок в виде сигнального револьвера ВПО-503 «Наган-С» («Блеф»), приспособленного «для подачи звуковых сигналов», т.е., говоря русским языком, для стрельбы «патронами» типа капсюль-воспламенитель «Жевело». В этом Нагане ствол рассверлен, а в казенной части ствола вставлена втулка со штифтом; в каморах барабана смонтированы вставки под капсюль-воспламенитель «Жевело». В этом качестве Наган сегодня широко применяется в реконструкциях многих военно-исторических клубов и может использоваться при съемках кинофильмов, как экспонат домашних или школьных музеев.

А в 2011 году Ижевский оружейный завод начал выпуск мелкокалиберного карабина КР 22. Это оружие под «мелкашечный» патрон является переделанным в карабин револьвером системы Наган с удлиненным стволом и деревянным прикладом. Оружие предназначено для спортивной стрельбы и охоты на мелкую дичь. Так что, по-прежнему «жив курилка»…

читать дальше

читать дальше

Участник военно-исторического реконструкторского клуба в форме солдата Великой Отечественной с Наганом в руках

Участник военно-исторического реконструкторского клуба в форме солдата Великой Отечественной с Наганом в руках

"Хочу, чтобы все..."

читать дальше

читать дальше

Схема револьвера Наган

Схема револьвера Наган

читать дальше

читать дальше

Поочередное экстрагирование: так из барабана Нагана выбивались отстрелянные гильзы

Поочередное экстрагирование: так из барабана Нагана выбивались отстрелянные гильзы

читать дальшечитать дальше

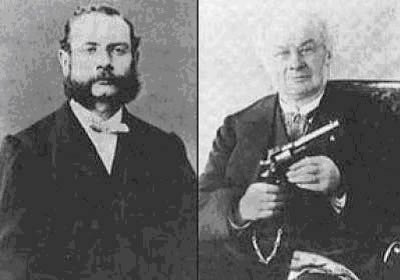

Братья Наган: старший Эмиль, младший Анри-Леон.

читать дальше

Генри Пипер - создатель системы обтюрации и конкурент Нагана на российском конкурсе оружия

Братья Наган: старший Эмиль, младший Анри-Леон.

читать дальше

Генри Пипер - создатель системы обтюрации и конкурент Нагана на российском конкурсе оружия

читать дальше

"Хочу, чтобы все..."

ЕФИМОВ

Александр Николаевич

(р.1923)

СТРАНА – СССР

УЧАСТИЕ В ВОЙНЕ - 1942-1945

ЗВАНИЯ - сержант - капитан

НАГРАДЫ – дважды Герой Советского Союза

ПОЛКИ - 594-й, 198-й ШАП

БОЕВЫЕ ВЫЛЕТЫ - 222

Александр Николаевич

(р.1923)

СТРАНА – СССР

УЧАСТИЕ В ВОЙНЕ - 1942-1945

ЗВАНИЯ - сержант - капитан

НАГРАДЫ – дважды Герой Советского Союза

ПОЛКИ - 594-й, 198-й ШАП

БОЕВЫЕ ВЫЛЕТЫ - 222

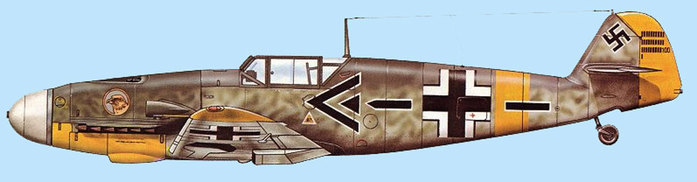

Этот летчик не является рекордсменом по числу боевых вылетов среди советских штурмовиков, однако список уничтоженных им врагов значительно превосходит боевые счета других летчиков, даже совершивших больше штурмовок, чем Александр Ефимов. А если расчитать соотнощение побед к количеству вылетов, то боевая результативность у Александра Николаевича получается не ниже, чем у знаменитого германского аса-штурмовика Ганса-Ульриха Руделя.

А. Н. Ефимов родился 6 февраля 1923 года в селе Кантемировка Воронежской губернии (ныне посёлок городского типа Кантемировка Кантемировского района Воронежской области) в семье железнодорожника. По национальности русский. В Рабоче-Крестьянской Красной Армии с мая 1941 года. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году окончил Луганскую военную авиационную школу лётчиков и с августа этого же года прибыл на фронт в должности лётчика 594-го штурмового авиационного полка.

В первом боевом вылете отстал от группы, самостоятельно вышел на цель, и… промахнулся, вывалив весь боезапас мимо вражеских позиций. Постепенно набрался боевого опыта, и в Курской битве участвовал уже как командир эскадрильи. Вскоре Александр был признан лучшим пилотом своей дивизии. К июлю 1944 года командир эскадрильи 198-го штурмового авиационного полка 233-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта старший лейтенант А. Н. Ефимов совершил 100 боевых вылетов на разведку и штурмовку вражеских войск, аэродромов, переправ и железнодорожных эшелонов.

26 октября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные в боях, старшему лейтенанту Ефимову Александру Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4845).

В феврале 1945 г Александр участвовал в Висло-Одерской операции, неоднократно водил своих штурмовиков на бомбежку порта Свенемюнде, из которого эвакуировались германские войска.

Всего за годы войны Ефимов совершил 222 боевых вылета на штурмовике Ил-2. В боях капитан Ефимов уничтожил 30 эшелонов, 126 танков, 193 полевых и 43 зенитных орудия; в воздушных боях он сбил 2 самолета лично и 5 – в группе. Кроме того, Ефимов за время войны уничтожил 85 стоявших на аэродромах самолетов, что является высшим достижением среди советских лётчиков всех родов авиации!

В результате 18 августа 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные в боях, капитан Ефимов Александр Николаевич награждён второй медалью «Золотая Звезда».

Штурмовик Ил-2 Александра Ефимова, 198-й ШАП, Белоруссия, лето 1944 г

В мирное время А. Н. Ефимов занимал высокие командные должности в ВВС: в 1951 году по окончании Военно-воздушной академии в Монино командовал полком, дивизией; в 1957 году окончив Военную академию Генштаба назначается заместителем командующего 30-й воздушной армией в Прибалтийском военном округе. С 1964 по 1969 год генерал Ефимов командовал воздушной армией в Прикарпатском военном округе; с марта 1969 года на должности первого заместителя Главкома ВВС. В начале 1970-х гг. воевал в Египте вместе с Хосни Мубараком.

С декабря 1984 года по июль 1990 года Главнокомандующий Военно-воздушными силами и заместитель министра обороны СССР; с 1990 по 1993 год председатель Государственной комиссии по использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением. 29 апреля 1975 года Ефимову было присвоено звание «Маршал авиации». Он является заслуженным военный летчиком СССР (1970), доктором военных наук, профессором, академиком Военной академии авиации и воздухоплавания, лауреатом Государственной премии СССР (1984). С августа 1993 года маршал авиации А. Н. Ефимов — в отставке.

Проживает в городе Москве. Председатель Российского комитета ветеранов войны и военной службы (с 2006 года); председатель Комиссии по взаимодействию с общественными организациями ветеранов, офицеров запаса и в отставке при Президенте РФ; заместитель председателя Российского организационного комитета «Победа», возглавляемого Президентом РФ; председатель Совета Международной ассоциации ветеранских организаций; член Центрального совета по делам ветеранов Министерства обороны РФ; член Общественной палаты РФ (с 2006 года).

"Хочу, чтобы все..."

среда, 24 октября 2012

"Хочу, чтобы все..."

Выставляю здесь свой художественный рассказ, написанный на основе документальной информации. Правда, рассказ написан давно, лет 15 назад, когда я узнал о выдающемся подвиге наших ребят, и был поражен их героизмом. Я тогда даже пытался его опубликовать, но журналюги меня послали на три веселых буквы - в 90-е годы это нафиг никому не было нужно. А сегодня - может молодежи пригодится...

Кровавый рассвет за спиной - на востоке - постепенно бледнел, перерастая в желтый слепящий свет, и этот свет все отчетливее проявлял грубые угловатые формы тяжелого танка, скрытого под шелестящими на свежем утреннем ветерке зелеными листьями срезанных вчера под корень молодых березок.

Наступало утро 19 августа 1941 г. День обещал быть тяжелым: немцы рвутся к Ленинграду; советские войска отчаянно обороняются уже на ближних подступах к городу. Луга и Кингисепп - в руках неприятеля, и теперь он продвигается на Красногвардейск, который раньше назывался Гатчиной. А оттуда до Ленинграда уже рукой подать!

Зиновий Колобанов потер покрасневшие глаза - нервное напряжение было настолько велико, что ночью он так и не смог заснуть - и вновь оглядел в бинокль дорогу, ведущую к совхозу Войсковицы. Пока она пуста. Но слева - на Лужском шоссе - уже часто бухают пушки и захлебываясь, перебивая друг друга, стрекочут пулеметы. Там идет бой. А здесь - никого... И от этой неизвестности еще больше сосет под ложечкой и ноет в душе... читать дальше

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Экипаж Зиновия Колобанова: в центре сам Зиновий,

вокруг - Паша Кисельков, Коля Никифоров, Коля Роденков и Андрюша Усов (кто где, к сожалению не знаю)

Экипаж Зиновия Колобанова: в центре сам Зиновий,

вокруг - Паша Кисельков, Коля Никифоров, Коля Роденков и Андрюша Усов (кто где, к сожалению не знаю)

Кровавый рассвет за спиной - на востоке - постепенно бледнел, перерастая в желтый слепящий свет, и этот свет все отчетливее проявлял грубые угловатые формы тяжелого танка, скрытого под шелестящими на свежем утреннем ветерке зелеными листьями срезанных вчера под корень молодых березок.

Наступало утро 19 августа 1941 г. День обещал быть тяжелым: немцы рвутся к Ленинграду; советские войска отчаянно обороняются уже на ближних подступах к городу. Луга и Кингисепп - в руках неприятеля, и теперь он продвигается на Красногвардейск, который раньше назывался Гатчиной. А оттуда до Ленинграда уже рукой подать!

Зиновий Колобанов потер покрасневшие глаза - нервное напряжение было настолько велико, что ночью он так и не смог заснуть - и вновь оглядел в бинокль дорогу, ведущую к совхозу Войсковицы. Пока она пуста. Но слева - на Лужском шоссе - уже часто бухают пушки и захлебываясь, перебивая друг друга, стрекочут пулеметы. Там идет бой. А здесь - никого... И от этой неизвестности еще больше сосет под ложечкой и ноет в душе... читать дальше

Помню... горжусь...

О фальсификации написано уже достаточно много. И зачем она нужна и для кого и кто в этом участвует. И повторяться не буду.

Постов на эту тему немерено. Немыслимое количество раз критиковался Михалков за свои опусы. На тему творчества Суворова (Резуна) вышло несколько книг. Но этот пост меня задел. Прям зацепил. Хочу разместить в сообществе. Надеюсь, что никто не будет против.

Оригинал взят у в Трагедия войны. Юрий Озеров против Никиты Михалкова

Постов на эту тему немерено. Немыслимое количество раз критиковался Михалков за свои опусы. На тему творчества Суворова (Резуна) вышло несколько книг. Но этот пост меня задел. Прям зацепил. Хочу разместить в сообществе. Надеюсь, что никто не будет против.

Оригинал взят у в Трагедия войны. Юрий Озеров против Никиты Михалкова

Гениальность режиссера, снимающего большое полотно о великом и трагическом событии в истории своей Родины, определяется не парадностью портретов полководцев, не количеством спецэффектов, а мелочами, которые должны достучаться до самого сердца зрителя.

Никита Михалков. "Предстояние". Умирающий молоденький обожженный танкист просит санитарку: "Покажи сиськи". Дочь Михалкова раздевается. Боец умирает, визуально познав на прощание структуру женского тела.

Что хотел сказать Михалков, ведомо только ему. Можно предположить, что имелось ввиду - как страшна война, на которой гибнут мальчишки, которые еще ничего в жизни не видели.

Но не может покинуть ощущение какой-то непреходящей пошлости, неестественности, натянутости всего происходящего. Я уж не говорю о том, что страдающему от диких болей искалеченному, погибающему человеку как-то не до половых инстинктов.

В общем, ждали "Мону Лизу", а на нам показали слово из трех букв в рамочке.

И эпопея "Освобождение" Юрия Озерова. Всеми эстетами, критиками и ценителями "истинной правды о войне" оплеванная за парадность и неправдивость.

Между прочим, Озеров сам участник той войны, в отличие от Михалкова.

И вот сцена штурма Берлина. Атакующие советские войска, преследуя противника, врываются на территорию зоопарка. Командир танка отдает приказы, он весь в горячке боя, и вдруг... Все меняется....Парень увидел зоопарк...Животных... И восхищенно говорит своему экипажу: "Зоопарк, ребята! Настоящий зоопарк!"

И в его глазах светится счастье. И мы видим, что это еще совсем пацан, который в своей жизни ничего не успел, и зоопарк он видел только на картинках. И тут, посреди боя, откуда не возьмись, это чудо...

Мальчишка-танкист выпадает из реальности войны на мгновенье...Он открывает крышку люка, чтобы лучше рассмотреть невиданных зверей...Так мы все, в своей мирной жизни порой замираем на секунду, заметив, что-то необычное и удивительное...

Но это война. И в эту секунду немецкий пулеметчик срезает восхищенного зоопарком паренька...Кровь заливает лицо...И он сползает внутрь люка, а в его гаснущем взгляде еще светится последнее в жизни восхищение...

Мальчишка, ставший командиром танка, еще ничего не видевший в жизни, нелепо гибнет на самом пороге Победы...

Нет ни сисек, ни пошлости, но от этой сцены мороз продирает по коже...

По сути два рассказа об одном и том же, но какая огромная разница...

А дело не в спецэффектах или идеологии, а в том, что внутри режиссера.

Никита Михалков. "Предстояние". Умирающий молоденький обожженный танкист просит санитарку: "Покажи сиськи". Дочь Михалкова раздевается. Боец умирает, визуально познав на прощание структуру женского тела.

Что хотел сказать Михалков, ведомо только ему. Можно предположить, что имелось ввиду - как страшна война, на которой гибнут мальчишки, которые еще ничего в жизни не видели.

Но не может покинуть ощущение какой-то непреходящей пошлости, неестественности, натянутости всего происходящего. Я уж не говорю о том, что страдающему от диких болей искалеченному, погибающему человеку как-то не до половых инстинктов.

В общем, ждали "Мону Лизу", а на нам показали слово из трех букв в рамочке.

И эпопея "Освобождение" Юрия Озерова. Всеми эстетами, критиками и ценителями "истинной правды о войне" оплеванная за парадность и неправдивость.

Между прочим, Озеров сам участник той войны, в отличие от Михалкова.

И вот сцена штурма Берлина. Атакующие советские войска, преследуя противника, врываются на территорию зоопарка. Командир танка отдает приказы, он весь в горячке боя, и вдруг... Все меняется....Парень увидел зоопарк...Животных... И восхищенно говорит своему экипажу: "Зоопарк, ребята! Настоящий зоопарк!"

И в его глазах светится счастье. И мы видим, что это еще совсем пацан, который в своей жизни ничего не успел, и зоопарк он видел только на картинках. И тут, посреди боя, откуда не возьмись, это чудо...

Мальчишка-танкист выпадает из реальности войны на мгновенье...Он открывает крышку люка, чтобы лучше рассмотреть невиданных зверей...Так мы все, в своей мирной жизни порой замираем на секунду, заметив, что-то необычное и удивительное...

Но это война. И в эту секунду немецкий пулеметчик срезает восхищенного зоопарком паренька...Кровь заливает лицо...И он сползает внутрь люка, а в его гаснущем взгляде еще светится последнее в жизни восхищение...

Мальчишка, ставший командиром танка, еще ничего не видевший в жизни, нелепо гибнет на самом пороге Победы...

Нет ни сисек, ни пошлости, но от этой сцены мороз продирает по коже...

По сути два рассказа об одном и том же, но какая огромная разница...

А дело не в спецэффектах или идеологии, а в том, что внутри режиссера.

"Хочу, чтобы все..."

"Хочу, чтобы все..."

Эта винтовка разрабатывалась в условиях резкого взлета науки и техники, когда появление бездымных порохов обеспечило переход к уменьшенным калибрам, а в сочетании с развитием оружейных технологий – еще и создание систем с магазинным питанием на замену однозарядным системам. Естественно, что Россия не осталась в стороне от процесса развития вооружений. В результате длительных работ в данной области российской армии были представлены на выбор две системы магазинных винтовок – отечественная, разработки капитана С.И. Мосина, и бельгийская, разработки Леона Нагана. Испытания выявили некоторое превосходство бельгийской винтовки над русской; во всяком случае, офицеры и солдаты, принимавшие участие в стрелковых испытаниях оружия, дружно высказались за винтовку Нагана. Однако высшее руководство учло, что при всех ее прекрасных качествах бельгийская винтовка дала осечек в два раза больше, чем винтовка Мосина, а так же то, что русская винтовка была проще и дешевле в производстве. В конечном итоге генералы пошли на компромисс: в 1891 г на вооружение русской армии была принята винтовка Мосина, на которой установили 5-зарядный магазин конструкции Нагана. При этом, чтобы не вызывать склок между конструкторами, было нарушено правило называть оружие именем его создателя: винтовка была принята под обозначением «3-линейная винтовка образца 1891 года» (3 линии в старинной русской системе мер равны 0,3 дюйма, или 7,62 мм). Тем не менее, винтовка недолго оставалась без личного имени - очень быстро солдаты дали ей прозвище «трехлинейка», под которым она и вошла в историю. Имя Мосина было возвращено оружию только в советское время, при ее модернизации в 1930 году. За рубежом же русскую винтовку всегда называли «Мосин-Наган».

читать дальше

Патроны 7,62х54 мм R к трехлинейной винтовке. Слева – патроны в пластинчатой обойме,

справа - патрон 1891 г. с тупоконечной пулей и патроны 1908 г с остроконечной пулей в стальной и латунной гильзах

Вместе с винтовкой на вооружение был принят и новый трехлинейный (7,62 мм) патрон, ныне известный как 7,62х54 мм R. Патрон был разработан русским конструктором Велтищевым на основе французского патрона 8х56 мм R от винтовки Лебеля и имел гильзу бутылочной формы с выступающей закраиной, заряд бездымного пороха и тупоконечную оболочечную пулю. Конструкция гильзы с закраиной, уже тогда начавшая устаревать, была принята из-за низкого уровня развития оружейной промышленности России – изготовление патронников под такую гильзу, да и самих гильз, может производится по менее строгим допускам, нежели требуются при использовании гильз без выступающей закраины. Это решение, имело на тот момент под собой определенную экономическую и военную базу – создание и внедрение патрона без закраины, по типу немецкого патрона обр. 1888, обошлось бы дороже и потребовало бы больше времени.

Изначально винтовка обр. 1891 года была принята на вооружение в трех базовых вариантах, почти не отличавшихся между собой (фактически, только длинной ствола). Пехотная винтовка имела самый длинный ствол и штык. Драгунская (кавалерийская) винтовка имела чуть более короткий ствол и также снабжалась штыком, кроме того, у драгунской винтовки был изменен способ крепления ружейного ремня (вместо антабок - сквозные отверстия в ложе). Казачья винтовка отличалась от драгунской еще более коротким стволом и отсутствием штыка. Штык для винтовки обр.1891 года также был принят несколько устаревшего образца – игольчатый четырехгранный, с креплением при помощи трубчатой муфты, одеваемой на ствол. Штык имел квадратное сечение с небольшими долами по бокам, острие заточено на плоскость, и могло использоваться как отвертка при разборке оружия. Главным недостатком системы, исправленным лишь в 1938 году, было то, что штык всегда должен был носиться примкнутым к винтовке, в боевом положении. Дело в том, что все «трехлинейки» (кроме казачьей) пристреливались с примкнутым штыком. Если же штык снимался, баланс оружия нарушался, и винтовка начинала «мазать». Необходимость постоянно держать штык на стволе делала и так довольно длинную винтовку еще более неудобной в переноске и маневре, особенно в стесненных обстоятельствах (в окопах, в густом лесу и т.п.). Кроме того, крепления штыков со временем имели тенденцию к разбалтыванию, ухудшая точность стрельбы (недостаток был устранен только в модификации 1930 года).

читать дальше

Игольчатый четырехгранный штык и вид винтовки с закрепленным штыком

Игольчатый четырехгранный штык и вид винтовки с закрепленным штыком

Ранние образцы винтовок отличались отсутствием ствольных накладок и имели открытый сверху по всей длине ствол. С 1894 года были введены деревянные верхние накладки, предохранявшие руки стрелка от ожогов о горячий ствол. Так как на момент принятия на вооружение отечественные предприятия еще не были готовы начать выпуск новых винтовок, первоначальный заказ был размещен во Франции, на арсенале в городе Шательро. Серийное производство винтовок на Сестрорецком оружейном заводе под Петербургом под руководством самого Мосина началось в 1893–94 годах, в Туле и Ижевске несколько позже. В ходе Первой Мировой войны из-за неспособности Российской промышленности восполнить потери на фронте, пришлось заказывать винтовки в США. Заказы были размещены в 1916 году на заводах фирм Ремингтон и Вестингауз. После Октябрьской революции 1917 года значительная часть этих винтовок осталась в США и была продана на гражданском рынке оружия или использовалась для первоначального обучения солдат в армии. Внешне винтовки американского заказа, кроме маркировки, отличались от отечественных материалом ложи – они имели ореховые ложи вместо березовых.

2. Устройство и технические характеристики

читать дальше

читать дальше

С технической точки зрения, винтовка системы Мосина представляет собой магазинное оружие с ручным перезаряжанием. Запирание ствола осуществляется продольно-скользящим поворотным затвором на два боевых упора за ствольную коробку. Боевые упоры расположены в передней части затвора и в запертом состоянии располагаются в горизонтальной плоскости. Взведение ударника и постановка его на боевой взвод осуществляются при открытии затвора. Затвор простой по конструкции, прямая рукоятка перезаряжания расположена в середине затвора. Предохранителя как отдельной детали нет, вместо него для постановки на предохранитель используется открыто расположенная позади затвора головка курка (ударника). Затвор легко вынимается из ствольной коробки без помощи инструмента (достаточно отвести затвор полностью назад, а затем, нажав на спусковой крючок, извлечь его). Магазин коробчатый, неотъемный, с однорядным расположением патронов. Нижняя крышка магазина откидная вниз-вперед для быстрого разряжания и чистки магазина. Снаряжение магазина – из пластинчатых обойм на 5 патронов или по одному патрону, через верхнее окно ствольной коробки при открытом затворе. В силу особенностей конструкции магазина (однорядное расположение патронов при заряжании сверху) в конструкцию пришлось ввести специальную деталь – отсечку, блокировавшую второй и нижние патроны в магазине при подаче верхнего патрона в ствол. При полностью закрытом затворе отсечка отключается, позволяя очередному патрону подняться на линию подачи в ствол. На ранних образцах отсечка также выполняла роль отражателя стреляной гильзы, позже (с 1930 года) был введен отдельный отражатель. Ложа винтовки – деревянная, как правило – из березы, с прямой шейкой и стальным затылком приклада. Вес и длина оружия зависели от версии: «пехотная» винтовка весила 4,5 кг и имела длину 1 м 30 см; «драгунская» винтовка – весила 4,18 кг и была длиной 1 м 23 см; карабин Мосина - 3,45 кг и 1 м 2 см.

3. Применение и модернизации

читать дальше

читать дальше

Боевое крещение «трехлинейка» Мосина получила в 1900 году во время подавления русскими войсками так называемого «восстания боксеров» в Китае. Затем она отлично зарекомендовала себя в ходе русско-японской войны читать дальше

читать дальше

Снайперские версии винтовки обр. 1891/30 г с оптическими прицелами ПЕ (1931-1942) и ПУ (с 1942)

Снайперские версии винтовки обр. 1891/30 г с оптическими прицелами ПЕ (1931-1942) и ПУ (с 1942)

читать дальше

читать дальше

Винтовка обр. 1891/30 г с оптическим прицелом ПУ и глушителем для бесшумной стрельбы «БРАМИТ», предназначавшаяся для разведывательных и диверсионных подразделений

Винтовка обр. 1891/30 г с оптическим прицелом ПУ и глушителем для бесшумной стрельбы «БРАМИТ», предназначавшаяся для разведывательных и диверсионных подразделений

читать дальше

5. Достоинства и недостатки

читать дальше

читать дальше

Винтовка системы Мосина на протяжении десятилетий воспевалась советской пропагандой как самое великолепное оружие, превосходившее все остальные образцы этого класса, производившиеся в других странах. Однако трезвый взгляд, сравнение характеристик русской винтовки с подобными винтовками зарубежного производства и появившаяся теперь возможность «пощупать» конкурентов «в живую» дают нам несколько иную картину. Действительно, «трехлинейка» была очень неплохим оружием; однако нужно признать, что она никогда не являлась и идеальным образцом. Винтовка, несомненно, отвечала предъявляемым к ней требованиям начала 20-го века – она была проста, дешева в изготовлении и обслуживании, доступна даже малограмотным, малообученным солдатам. В целом «трехлинейка» прочна и надежна, имела хорошие для своего времени баллистические качества. С другой стороны, сами по себе требования в значительной мере основывались на уже устаревших представлениях о тактике и роли стрелкового оружия. В силу этого, а так же еще ряда причин винтовка системы Мосина имела и ряд значительных недостатков. Главными из них были: штык устаревшей конструкции, постоянно носимый примкнутым к винтовке, что делало ее менее маневренной и более тяжелой, чем винтовки других стан; горизонтальная рукоятка затвора, менее удобная при переноске оружия и перезаряжании, чем загнутая книзу. К тому же рукоять затвора была расположена слишком далеко впереди от шейки приклада - это замедляло перезаряжание и способствовало сбиванию прицела при стрельбе, так как стрелку для передергивания затвора постоянно приходилось отрывать винтовку от плеча. Кроме того, горизонтальная рукоятка имела небольшую длину, что требовало значительных усилий для извлечения застрявших в патроннике гильз (дело нередкое в условиях окопной жизни). Предохранитель так же требовал для его включения и выключения отнятия винтовки от плеча (тогда как на иностранных образцах - Маузере, Ли-Энфильде, Спрингфильде М1903, он мог управляться большим пальцем правой руки без изменения хвата и положения оружия). В общем и целом, винтовка Мосина представляла собой довольно типичный образец русской и советской оружейной идеи, когда удобство в обращении с оружием и эргономика приносились в жертву надежности, простоте в производстве и освоении, а так же (главное) - дешевизне.

читать дальше

Основные противники на поле боя в двух мировых войнах: русский и немецкий карабины

разница видна невооруженным глазом

Основные противники на поле боя в двух мировых войнах: русский и немецкий карабины

разница видна невооруженным глазом

Автору этого поста приходилось держать в руках и сравнивать двух основных противников в войнах 20-го века: наш трехлинейный карабин Мосина обр. 1938 г и немецкий карабин Маузер 98к. Причем оба образца были, как говорится, «из коробки» - хорошо смазанные и в отличном состоянии. И честно говоря, это сравнение оказалось не в пользу отечественного оружия. Образно выражаясь, у меня были ощущения подобные тому, как если бы я посидел по очереди в немецком Мерседесе и российском Москвиче. Нет, в целом легендарная «трехлинейка» вызвала в моем сердце священный трепет и уважение. Но когда я взял в руки 98к, я понял, что многочисленные высказывания в нашей литературе о том, что «трехлинейка» превосходила германский Маузер - не более чем беспочвенный треп. Я уж не говорю о том, что по баллистическим качествам «мосинка» ничуть не лучше немца. Она так же заметно тяжелее, хуже лежит в руках, а когда я взялся за затворы и начал их передергивать, мое уважение к отечественному карабину стало быстро таять. Затвор «трехлинейки» ходит туго, чтобы его открыть, приходится с большим усилием поворачивать рукоять затвора, а то и стучать по ней ладонью. При этом карабин приходится каждый раз отрывать от плеча, а после перезаряжания вновь пристраивать к плечу и заново искать цель – на все это уходит время… Маузер же в руки ложится плотно, цель сразу оказывается на мушке и уже не уходит с нее. Удерживать и наводить немецкий карабин удобно, этому во многом способствует полупистолетная рукоятка шейки приклада, чего никогда не было у «трехлинейки». Затвор 98к ходит мягко, легко, передергивается без отрыва от плеча, мишень в это время продолжает сидеть на мушке. Флажок предохранителя легко и быстро перекидывается в боевое положение одним движением пальца. А близкое расположение загнутой ручки затвора почти у самой шейки приклада позволяет перезарядить оружие очень быстро. Из-за этого боевая скорострельность германского карабина значительно – почти в два раза – превосходит скорострельность «трехлинейки». А ведь, казалось бы, карабины одного класса и почти ровесники (98к был создан всего на 7 лет позже). Мне приходилось видеть немецкую кинохронику, где показаны действия пехотного отделения на полевых учениях. Когда солдаты открыли огонь по мишеням, их стрельба оказалась настолько частой, что напоминала длинную пулеметную очередь – ничего подобного в отечественной кинохронике о «трехлинейке» мне встречать не доводилось…

6. Заключение

читать дальше

Из века в век: «трехлинейка» в руках солдат начала 20-го и начала 21-го веков!

читать дальше

Из века в век: «трехлинейка» в руках солдат начала 20-го и начала 21-го веков!

И тем не менее, несмотря на целый ряд недостатков (по сравнению с зарубежными образцами «болтовых» винтовок), простая и дешевая «трехлинейка» с честью и достоинством прошла свой долгий боевой путь. Находясь на вооружении русской, а затем советской армий более 60 лет, винтовка Мосина участвовала в огромном количестве войн и сражений. Впервые «заговорив» в 1900 году в Китае, «трехлинейка» отлично показала себя в русско-японской войне 1904-1905 гг., в 1-й мировой и Гражданской войнах. Уже с советскими клеймами «мосинка» сражалась в конфликте на КВЖД, на Хасане и Халхин-Голе, в гражданской войне в Испании, в советско-финской «Зимней» войне 1939-40 гг.; она оставалась основным видом советского стрелкового оружия и в Великой Отечественной войне, несмотря на бурное развитие в эти годы автоматических систем. Да и в послевоенное время «трехлинейке» не раз довелось поучаствовать в боях: эта винтовка широко использовалась в конфликте между Северной и Южной Кореей в 1950-1953 гг., в войне во Вьетнаме в 60-70 гг., в многочисленных войнах на африканском континенте в те же годы. А после снятия «мосинки» с вооружения Советской Армии она нашла себе в нашей стране новое применение: уже более 50 лет «трехлинейка» используется охотниками как промысловая винтовка для добычи крупного зверя. Вплоть до настоящего времени винтовки Мосина пользуются популярностью среди охотников России и других стран из-за малой стоимости, хороших баллистических данных и доступности дешевых и широко распространенных патронов.

"Хочу, чтобы все..."

КОСТЫЛЕВ

ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ

(1913 - 1966)

СТРАНА - СССР

УЧАСТИЕ В ВОЙНЕ - 1941 - 1945 гг

ЗВАНИЯ - ст. лейтенант - гвардии майор

НАГРАДЫ - ГСС

ЧАСТИ - 5 ИАП БФ; 3, 4 ГИАП БФ

БОЕВЫЕ ВЫЛЕТЫ - 418

ПРОВЕЛ БОЕВ - 112

СБИЛ ВСЕГО – более 40 самолетов

читать дальше

ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ

(1913 - 1966)

СТРАНА - СССР

УЧАСТИЕ В ВОЙНЕ - 1941 - 1945 гг

ЗВАНИЯ - ст. лейтенант - гвардии майор

НАГРАДЫ - ГСС

ЧАСТИ - 5 ИАП БФ; 3, 4 ГИАП БФ

БОЕВЫЕ ВЫЛЕТЫ - 418

ПРОВЕЛ БОЕВ - 112

СБИЛ ВСЕГО – более 40 самолетов

читать дальше

Георгий Костылев был любим своими сослуживцами, но вот командиры его опасались: характер Георгия не совсем соответствовал образу "сталинского сокола", создававшемуся советской пропагандой. Костылев был прекрасным пилотом и тактиком боя, но одновременно - и "сорви - головой", склонным к авантюрным действиям. Кроме того, этот прямой человек терпеть не мог вранья и фальши и всегда был готов наказать подлеца, даже если он являлся большим начальником...

Начало Великой Отечественной войны Георгий Костылев встретил пилотом 5-го ИАП КБФ, летавшего на самолетах И-16; в августе этот полк первым на Ленинградском фронте получил новейшие истребители ЛаГГ-3 (Костылев летал на ЛаГГе с номером "35"

. Уже в первых боях под Ленинградом он показал себя способным истребителем, сразу выдвинувшись в число лучших пилотов этой части. Соратники же Георгия ценили его в первую очередь даже не за его таланты, а за то, что главной своей задачей в бою Костылев считал спасение попавшего в беду товарища, и всегда шел на выручку соратнику, не считаясь с уровнем опасности для самого себя.

. Уже в первых боях под Ленинградом он показал себя способным истребителем, сразу выдвинувшись в число лучших пилотов этой части. Соратники же Георгия ценили его в первую очередь даже не за его таланты, а за то, что главной своей задачей в бою Костылев считал спасение попавшего в беду товарища, и всегда шел на выручку соратнику, не считаясь с уровнем опасности для самого себя. читать дальше

Истребитель ЛаГГ-3 №35 Георгия Костылева. Зима 1941-1942 гг.

Истребитель ЛаГГ-3 №35 Георгия Костылева. Зима 1941-1942 гг.

5-й ИАП активно участвовал в боях и счет побед Георгия рос очень быстро: так, например, 10 сентября Костылев сбил Ju-88 и повредил Bf-109, 11 сентября в паре с Игорем Каберовым он уничтожил "Каракатицу" - разведчик Не-126, 2 ноября - вновь в паре с Каберовым - финский разведчик СБ-2 (!). Это приносило Костылеву все большую популярность - пожалуй, в 1941-42 гг. он наряду с П. Бринько был самым знаменитым ленинградским летчиком, которого знали в лицо практически все жители героического города! За ним даже закрепилось прозвище - "Георгий Победоносец"... Такие успехи не могли пройти без наград, и в ноябре 1941 г Костылев получил орден Красного Знамени. В феврале 1942 г 5-й ИАП, на славу которого так много потрудился Костылев, получил гвардейское звание, стал 3-м ГИАП БФ, а сам Георгий, в августе 1942 г дослужившийся до капитана, 23 октября 1942 г приколол на свой мундир Звезду Героя Советского Союза за 233 боевых вылета, 59 воздушных боёв, 9 лично и 34 в группе сбитых самолёта противника.

Правда, не обходилось без ошибок: так весной 1942 г Костылев в паре с Каберовым сбил над Териоками в лобовой атаке "Чайку" майора Бискупа, приняв его за финского разведчика! Однако Костылева и Каберова за эту ошибочную атаку не наказали - Бискуп остался жив, а в этом районе действительно часто встречались финские "Чайки"...

читать дальше

ЛаГГ-3 Георгия Костылева в бою

ЛаГГ-3 Георгия Костылева в бою

В мае 1942 г 3-й ГИАП, потерявший в боях большую часть своей матчасти, был пересажен на британские "Харрикейны". В августе летчики полка провели свой первый бой на "Харрикейнах" против самого опасного противника – истребителей Мессершмитт-109 (до этого морские летчики дрались или с бомбардировщиками, или с устаревшими финскими истребителями). После этой успешной схватки, в которой немцы потеряли 4 истребителя, Костылев написал на борту своей машины лозунг "За Русь!". Однако Георгий не забывал и о своем заслуженном ЛаГГе, летая то на «Харрикейне», то на ЛаГГ-3, а иногда – и на Як-1.

Георгий одинаково хорошо сражался как на отечественном ЛаГГе, так и на импортном «Харрикейне». Однако в феврале 1943 г популярный ас лишился своих крыльев: его разжаловали в рядовые, лишили всех наград и отправили в штрафбат. Наказание последовало за то, что Георгий избил старшего по званию – майора службы снабжения, «жировавшего» в голодном Ленинграде (драка произошла, естественно, «по пьяному делу»). Дело обстояло так: 27 февраля 1943 г капитана Костылева вызвали в штаб авиации флота. Закончив дела, Георгий решил навестить жившего в Ленинграде родственника, но оказалось, что тот эвакуировался. То, что Георгий увидел на улицах родного города, потрясло его: люди умирали от голода и холода прямо у подъездов своих домов и на льду Невы, куда шли за водой... Однако не меньше его потрясло то что, несмотря на такое положение, в городе работал театр! Костылев не удержался от соблазна посмотреть спектакль и здесь встретил знакомого майора-снабженца. Тот уговорил знаменитого аса зайти к нему в гости выпить "сто грамм". Когда Костылев увидел, что снабженец выставляет на стол, его охватило возмущение - за стенкой умирают от голода люди, а здесь - колбаса, сыр, масло, шоколад, 2 бутылки водки... Георгий хотел уйти, но майор удержал его. После выпивки захмелевший снабженец начал "качать права", и не сдержавшийся Георгий высказал ему все, что думает по поводу такого изобилия продуктов у одного человека в городе, вымирающем от голода. Началась драка; снабженец попытался применить пистолет, и тогда разъяренный Георгий избил майора, а потом в азарте пошел крушить его квартиру, напичканную хрусталем и зеркалами... Через три дня Костылев был снят с должности и отдан под суд за избиение старшего по званию. Приговор трибунала был суров - лишить Костылева звания и всех наград и отправить его на полгода в штрафбат морской пехоты.

В штрафбате Георгий был определен в разведвзвод. Месяц он ползал в тыл к немцам, взял несколько "языков". А затем командир разведвзвода написал ходатайство о зачтении краснофлотцу Костылеву за подвиги в тылу врага полного срока пребывания в штрафбате. И отправил его в распоряжение штаба авиации флота - младший лейтенант рассудил более здраво, чем судьи с большими звездами на погонах: такой летчик должен летать и сбивать врага, а не ползать по болотам в ожидании неизбежной смерти...

По прибытии в штаб авиации многострадальный ас получил новую душевную травму - никто из командиров истребительных частей Балтфлота, раньше наперебой пытавшихся заполучить лучшего летчика морской авиации к себе, теперь не соглашался принять штрафного пилота в свой полк... Неизвестно, чем бы вся эта история закончилась, если бы о судьбе Георгия не узнал командир 4-го ГИАП майор Василий Голубев, слывший среди начальства ненамного меньшим "штрафником", чем Костылев. Что примечательно и характеризует Голубева: асы встретились на… гауптвахте, куда майора Голубева посадили за то, что он обматерил хамившего ему адмирала!

Голубев сразу же назначил Георгия ведущим пары в своем звене и много сил приложил к тому, чтобы Костылев новыми победами снял с себя пятно "штрафника". Благодаря Василию, Георгий летал часто, многократно вступал в бой и его счет вновь стал быстро пополняться сбитыми вражескими самолетами. Костылев не оставался в долгу - лучшего прикрытия Голубев не смог бы найти: стоило ситуации сложиться так, что командиру 4-го ГИАП начинала угрожать опасность, как Георгий бросал свою жертву и надежно защищал спину друга. Уже 27 апреля - всего через неделю после прибытия Георгия в полк - краснофлотец Костылев был назначен командиром звена и стал водить в бой лейтенантов... Голубев же буквально бомбардировал начальство ходатайствами о возвращении Костылеву звания и наград. В первых числах сентября 1943 г долгожданный приказ о восстановлении звания Костылева наконец-то пришел, и Василий сразу же назначил Георгия командиром 1-й эскадрильи. А буквально через несколько дней 4-му ГИАП пришлось выполнять сложнейшее задание по штурмовке аэродрома Городец, находившегося за пределами дальности полета самолетов полка! Летчики, отправлявшиеся в этот рейд, брали с собой в кабины автоматы и гранаты, чтобы по выработке горючего совершать вынужденные посадки в тылу врага и уходить к партизанам... Несмотря на тяжесть задачи, Голубев и Костылев нашли ее решение - опытным путем они рассчитали скорость, на которой у Ла-5 появляется шанс "дотянуть" до Городца и обратно. Атаку по аэродрому проводила эскадрилья Костылева, Голубев в это время отвлекал на себя всю истребительную авиацию немцев и финнов в данном районе... Операция заняла 1 час 37 минут, все самолеты долетели до базы, хотя на пяти истребителях двигатели остановились в момент посадки, а остальные сели, имея в баках по 3-5 литра горючего!

читать дальше

Истребитель Ла-5 Георгия Костылева. 1943-1944 гг.

Истребитель Ла-5 Георгия Костылева. 1943-1944 гг.

Прошло всего 2 месяца после этой операции, и в октябре 1943 г из Москвы пришло требование командующего морской авиацией отправить только что получившего звание майора Г.Д. Костылева в столицу для занятия должности главного инспектора истребительной авиации; Голубеву, уже видевшему в мечтах Костылева своим заместителем, пришлось скрепя сердце выполнить приказ. Так Георгий занял должность, дававшую большие права - в его обязанности входила проверка боеготовности истребительных частей, и он мог снять с занимаемого поста любого командира, не отвечающего предъявляемым к истребителям требованиям. Одним из первых дел новоиспеченного главного инспектора стала проверка... 4-го ГИАП БФ, которым занялась большая московская комиссия! Пользуясь присутствием в "своем" полку Георгий "напоследок" еще пару раз слетал со своими друзьями на боевое задание.

Майор Костылев оставался главным инспектором истребительной авиации до самого конца войны; но он пользовался любым случаем, чтобы при проверке полков вновь совершить боевой вылет. Однако, так как ходить в боевые вылеты ему не полагалось по должности, Георгий маскировал свои "вылазки" - не вел счета полетов, а одержанные победы записывал не себе, а на счет проверяемого полка или его командира. Костылев вообще отличался достаточно необычным среди асов отношением к личному счету - ему совершенно не важно было, сколько побед записано в его формуляре. Уничтожение противника для Георгия было значительным как сам акт ликвидации опасного врага, а сколько он их сбил - уже не имело для Костылева существенного значения... Именно поэтому мы уже никогда не сможем точно назвать истинный счет побед этого выдающегося аса. Попробуй-ка сосчитать его победы, если известно, что Георгий иногда использовал их как разменную монету: например, еще в бытность свою в 4-м ГИАП Костылев как-то записал 4 одержанные им воздушные победы другому летчику в обмен на новые американские войсковые ботинки!

читать дальше

Победный счет «Георгия Победоносца»

Победный счет «Георгия Победоносца»

Всего за время войны Г.Д. Костылев совершил 418 боевых вылетов и провел 112 воздушных боев, в которых сбил более 40 вражеских самолетов. Некоторые источники уточняют его счет - 11 личных и 35 групповых; однако эта цифра не является полностью точной - к ней нужно добавить, по крайней мере, еще 4 уже упоминавшихся победы, "проданные" другому летчику. По воспоминаниям сослуживцев «Георгий Победоносец» одержал не менее 20 личных и 34 групповых побед, записав многие свои личные победы как групповые - "ради поднятия духа и престижа его ведомых"... Очень необычным для личного счета аса-истребителя является и наличие в нем нескольких взятых в плен "языков", которых Костылев приволок из немецкого тыла в бытность свою разведчиком штрафбата...

После войны Георгий Костылев не сделал большой карьеры - его натура не соответствовала характерному для карьеристов раболепию; недоброжелатели стали поминать Костылеву его пребывание в штрафбате, а "Георгий Победоносец" отвечал своим противникам соответствующим образом... В результате прославленный ас ушел из инспекции и вернулся в Ленинград, где и жил до самой своей смерти в 1966 году. Его имя было "забыто" людьми, которым Костылев был неудобен - в основном это были большие начальники. Однако "Георгия Победоносца" помнили и любили его друзья и соратники, описавшие этого необычного летчика и человека в своих мемуарах, на основе которых и составлена данная статья.

читать дальше

«Георгий Победоносец» на страже родного города – Ленинграда

читать дальше

Могила знаменитого аса – и сегодня в цветах

«Георгий Победоносец» на страже родного города – Ленинграда

читать дальше

Могила знаменитого аса – и сегодня в цветах

"Хочу, чтобы все..."

Этот уникальный бой состоялся 12 марта 1942 г под Ленинградом. В смертельной схватке сошлись два советских и два германских летчика. Оба немца являлись общепризнанными асами эскадры JG.54 «Зеленое сердце»: унтер-офицер Гюнтер Бартлиг имел к этому дню на своем счету 67 побед, лейтенант Герберт Лейште – 29; они летали на самых современных для того периода истребителях Мессершмитт Bf.109F. Советские же летчики сражались на устаревших истребителях И-16, значительно уступавших Мессершмиттам в скорости. К тому же только один из них являлся асом – командир 3-й эскадрильи 13-го истребительного полка Краснознаменного Балтийского флота Василий Голубев, имевший около 15 побед (морские летчики в то время еще не делили свои победы на личные и групповые); его ведомый Владимир Дмитриев был довольно опытным пилотом, однако побед на своем счету пока не имел. Немаловажным было и то, что оба германских аса являлись «свободными охотниками», что позволяло им выбирать место и время атаки, или давало возможность уклоняться от боя в случае невыгодной ситуации. Причем ведущим этой пары был унтер-офицер Бартлинг; лейтенант Лейште, несмотря на более высокое звание, летал ведомым - в германской авиации действовало правило: в бою командует не тот, кто старше чином, а тот, кто опытнее.

Немецкие «охотники» чуть ли не ежедневно посещали аэродром Выстав, где базировался 13-й ИАП; они выслеживали возвращавшиеся с задания эскадрильи и внезапной атакой сбивали отставшие из-за повреждений машины, после чего стремительно уходили на свою территорию; догнать их на тихоходных «Ишаках» было просто невозможно. И тогда Василий Голубев разработал план охоты на «охотников». Когда 13-й полк вылетел 12 марта для нанесения штурмового удара по железнодорожной станции Мга, куда подошли для разгрузки три немецких эшелона с войсками, комэск-3 полетел не во главе своей эскадрильи, а занял место замыкающей пары. Перед вылетом он велел своему ведомому соблюдать радиомолчание (Голубев добился того, чтобы на всех самолетах его эскадрильи были установлены радиостанции), сберечь на обратный путь половину боезапаса и предупредил, что при штурмовке будет в основном выполнять ложные атаки, чтобы сохранить боезапас полностью. Расчет был на то, что массированный удар по такому важному объекту, как станция Мга, противник русским не простит, и «охотники» обязательно нападут на возвращающиеся самолеты у линии фронта или будут подстерегать возле аэродрома.

Восемнадцать И-16, сделав обходной маневр, на предельно малой высоте зашли на объект со стороны немецкого тыла, чего противник не ожидал. Реактивными снарядами и пушечно-пулеметным огнем обрушились на врага с двух направлений, загорелись вагоны и платформы с войсками и боевой техникой, которыми были буквально забиты все железнодорожные пути. Истребителей противника над объектом, к счастью, не оказалось, и советские пилоты, преодолевая плотный зенитный огонь, сделали повторную атаку всем составом с трех направлений. Пожары и взрывы на станции, как потом донесла разведка, продолжались несколько часов.

На обратном маршруте Голубев и Дмитриев несколько приотстали от основной группы, изображая, что их самолеты плохо слушаются руля из-за повреждений. Вскоре они заметили преследующую их пару Мессершмиттов. Но пока немцы держали дистанцию, не приближаясь: считая советскую пару небоеспособной, они решили одновременной атакой сбить русских эффектно — над собственным аэродромом. Но Голубев давно ждал такого момента – немы попались на его крючок! Изображая неуверенный заход на посадку, Василий дождался, когда задымили моторы «мессов», переведенные на форсированный режим для быстрого сближения и атаки, и резко увеличил скорость, одновременно набирая высоту. Достигнув центра аэродрома, он сделал резкий, с предельной перегрузкой левый боевой разворот для выхода на встречный курс. Дмитриев держался за хвостом Голубева, как приклеенный.

Противник такого маневра не ждал; теперь он был ниже советской пары и не мог уклониться от боя пикированием – слишком близка была земля. Так немцы оказались в лобовой атаке. Оба «мессера», задрав желтые носы, пошли на русских, видимо считая, что они без боезапаса и делают ложную атаку. Темные трассы от двух Bf.109 протянулись к советским самолетам. Голубев вогнал в прицел ведущего «охотника»; дистанция примерно пятьсот метров, полторы секунды осталось на все, пусть даже на жизнь! Пальцы правой руки Василия машинально выжали общую гашетку пулеметов, и три огненные трассы молнией пронизали тонкое тело Мессершмитта. Самолеты пронеслись мимо друг друга в каких-то пяти метрах… Голубев уже не увидел, как за его спиной пораженный им «месс» взорвался, расшвыривая во все стороны черные пылающие обломки; однако это видели все, кто был на земле, и громкое «ура» прокатилось по аэродрому…

Не думая о результатах стрельбы, Голубев сделал второй боевой разворот, и выше себя впереди увидел уходящего вверх единственного «мессера». Подобрав ручку управления, Василий навскидку взял упреждение и выпустил вдогон немцу все четыре реактивных снаряда РС-82. Четыре черные шапки разрывов вспухли за хвостом врага, однако «мессер» продолжал круто уходить в высоту. Догнать его было невозможно – слишком большая разница в скоростях. «Ушел!» - решил Голубев. Но на полутора тысячах метров немец внезапно сделал петлю и, стреляя, понесся вниз. Василий недоумевал: что это? Неужели враг решил один дать бой или посмотреть на горящий самолет своего ведущего? Нет, тут что-то другое: немец вышел из пикирования и зачем-то вновь полез на вторую петлю. Понимая, что сейчас дорога каждая секунда, Василий дал по радио команду Дмитриеву атаковать врага снизу, а сам резко бросил самолет в высоту и на третьей петле в верхней точке расстрелял немца с дистанции пятидесяти метров. Однако изрешеченный самолет не упал; он вновь ушел вниз, а потом опять полез вверх. И тогда Голубев понял: у противника осколками «эрэсов» заклинило рули высоты в момент, когда он уходил вверх после лобовой атаки. Немец оказался в безвыходном положении – заклиненные рули бросали его из петли в петлю…

На выходе из четвертой петли «мессер» зацепился за макушки елок возле стоянки самолетов 3-й эскадрильи; плоскости от удара поотлетали в стороны, а фюзеляж пополз по снегу в сторону аэродрома. Голубев сверху видел, как летчик выскочил из кабины и, то и дело падая, побежал в сторону леса, прямо к стоянке эскадрильи. Теперь фриц далеко не уйдет. Василий сообщил об этом по радио на КП полка, и вместе с ведомым пошел на посадку.

Через четверть часа механики принесли мертвого фашистского летчика. Отбежав в горячке от самолета, он умер от ран, полученных в воздухе. По сгоревшему самолету ведущего советские летчики тогда не могли определить, кто на нем летал, а вот на фюзеляже ведомого они насчитали 29 победных знаков. Имени убитого летчика Василий тогда не запомнил – слишком много было более важных дел. И лишь в 90-е годы, когда появилась возможность сравнивать документы противоборствующих сторон, стало известно точно, кого же именно сбил Голубев.

По сведениям немецкой стороны 12 марта 1942 года на свободную «охоту» в район Волховстрой — Шлиссельбург вылетела боевая пара 1-й группе 54-й гешвадер «Зеленое сердце» в составе: роттефюрер (ведущий) унтер-офицер Гюнтер Бартлиг и качмарек (ведомый) лейтенант Герберт Лейште. На аэроузел Сиверский группа не вернулась. 25 марта 1942 года командиром полка майором Филиппом летчики были признаны пропавшими без вести в боевом вылете.

Унтер-офицер Гюнтер Бартлинг

Родился в Лейпциге в 1913 году. В 1929 г поступил в планерную школу. С 1930 года — командир отделения в этой школе, с 1931 года — инструктор. В 1935 г направлен в школу военных летчиков в Берлин, в 1937 году окончил отделение летчиков-испытателей. В 1938 г в составе легиона «Кондор» воевал в Испании. С 1939 года — в 54-й эскадре. Участвовал во Французской и Балканской кампаниях. К моменту нападения на СССР имел на боевом счету 56 воздушных побед. В августе 1941 года был ранен в воздушном бою севернее Нарвы. В строй вернулся в ноябре того же года. В течение февраля 1942 года одержал 11 воздушных побед методом свободной «охоты» над советскими аэродромами Ленинградского и Волховского фронтов. На день гибели германский ас имел 67 побед.

Лейтенант Герберт Лейште

(его фото мне найти не удалось)

Родился в Берлине в 1920 году. В 1940-м окончил летную школу и в мае того же года получил назначение в учебно-боевую эскадрилью 54-й эскадры, базировавшуюся в Бельгии. Участвовал в налетах на Англию. Первую воздушную победу одержал 27 сентября 1940 года, блокируя аэродром в Южной Англии. Участвовал в нападении на Югославию. К моменту нападения на СССР имел 9 воздушных побед. В первый день войны сбил в районе Каунаса И-15 и СБ-2. 7 ноября 1941 года был ранен осколком на земле при нанесении советской авиацией бомбового удара по аэроузлу Сиверский. В строй вернулся в декабре 1941-го. К моменту гибели довел счет побед до 29. Последнюю победу одержал 3 марта, сбив Як-1 над аэродромом Волховского фронта.

А вот краткие биографические данные советских летчиков – участников описанной выше схватки:

Владимир Михайлович Дмитриев

Родился в Ленинграде в 1917 г. В 1934 г. окончил среднюю школу, работал слесарем-механиком. В РККА с 1939 г. в 1940 г окончил Чугуевское военное авиационное училище, получил звание младший лейтенант. В июне 1941 г стал пилотом 13-го ИАП КБФ. В октябре 1941 был сбит, некоторое время находился в госпитале. Вскоре после описанного выше боя Дмитриев получил звание лейтенант, а в июне 1943 г занял должность штурмана 4-го гвардейского полка. Гвардии капитан Владимир Дмитриев погиб 7 февраля 1944 г в воздушном бою ( был сбит стрелком бомбардировщика Ju-87). Всего совершил 459 боевых вылетов, в которых одержал 15 побед (3 личных + 12 групповых). Награжден орденами Ленина и Красного Знамени.

Василий Федорович Голубев